文章信息

文章题目:Adaptive radiation and social evolution of the ants

期刊:Cell

发表时间:2025 年 6 月 16 日

主要内容:浙江大学生命演化研究中心张国捷教授,丹麦哥本哈根大学 Jacobus J. Boomsma 教授,德国明斯特大学 Lukas Schrader 教授,中国科学院昆明动物研究所刘薇薇副研究员合作在 Cell 杂志上发表了文章 "Adaptive radiation and social evolution of the ants",揭开了蚂蚁演化历程及其社会系统演化机制的深层奥秘。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.05.030

使用TransGen产品:

2×EasyTaq® PCR SuperMix (+dye) (AS111)

背景介绍

人类文明在集体围猎、语言发展及农业革命推动下,社会组织渐趋复杂,而蚂蚁早在至少 1 亿年前的白垩纪便已形成复杂社会组织,在 5-6 千万年前成为陆地生态重要力量,如今超 1.5 万现生物种广泛分布于除极地外的所有陆地生态系统中,总重量超过全球野生鸟类与哺乳动物之和,展现出较强的的演化深度与生态影响力。

文章概述

生殖分工是蚂蚁社会形成的基础

蚂蚁社会存在繁殖品级与劳力品级两大基本阶层:繁殖品级的雌雄繁殖蚁交配后,雄蚁死亡,雌蚁成蚁后建巢,其女儿构成劳力品级的工蚁,工蚁虽为雌性但不承担生殖责任,部分物种中工蚁还细分出如大头蚁兵蚁般的特化亚品级。不同蚂蚁物种的社会组织差异显著,体现在蚁后数量、工蚁体型分化、巢群规模及生存方式等方面。根据汉密尔顿亲选择理论推测,最古老的蚂蚁社会极可能为单配制,即蚁后婚飞时与单只雄蚁单次交配,这种制度通过保证巢穴成员的高亲缘关系,促使个体放弃生殖机会以照顾兄弟姐妹,为稳定生殖分工奠定基础,推动蚂蚁从独居向社会性群体演化。

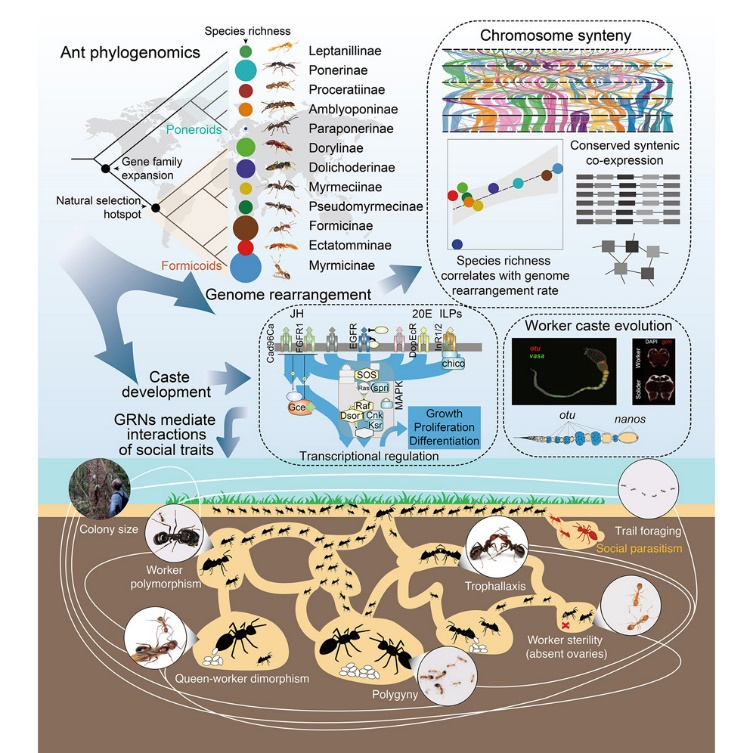

品级差异和巢穴规模的增大是蚂蚁社会复杂化的动力之源

蚂蚁主要分为猛蚁类和正蚁类,前者蚁后与工蚁体形差异小、营小型部落式捕猎且群体合作弱,后者蚁后与工蚁体型差异显著、巢穴规模更大并演化出群体循迹觅食行为及工蚁受精囊退化。本研究结果显示,正蚁类物种大爆发的关键驱动因素是其祖先在演化加速期经历了蚁后与工蚁间体型和生理差异的急剧增大,基因组分析表明,正蚁类祖先中大量基因受强烈自然选择并累积特异性变异,且更多基因在品级间呈现差异表达(涉及生殖、脂质代谢、大脑发育等),为品级功能分化奠定了基础。

驱动蚁后和工蚁生殖分工演化的关键基因和通路

亲缘选择不仅促成蚂蚁个体间生殖分工的形成,还在基因层面留下印记,研究团队通过比较不同分工模式蚂蚁的基因组特征,发现保幼激素合成途径和 MAPK 信号通路等与生长发育相关的信号传导及代谢通路被重塑,这些通路协同调控个体品级决定与发育进程,其中对法老小家蚁的研究显示,阻断工蚁幼虫 MAPK 通路会增大其体型,削弱蚁后-工蚁的分化程度。此外,蚂蚁物种形成速率与基因组重排速率正相关,尽管其基因组重排率高于多数昆虫,但卵黄原蛋白基因等部分基因在所有蚂蚁中维持强连锁,且此类强连锁基因在蚁后与工蚁间差异表达并形成互作网络。

驱动工蚁进一步分化的关键基因

伴随着生殖分工的演变,工蚁出现单一型、连续型和离散型的多型分化,其中离散型多态工蚁如切叶蚁亚科龟蚁属的兵蚁头部特化为盾牌堵巢,工蚁负责觅食维护,这种形态是对树栖环境的适应;基因研究表明,工蚁多型相关基因富集于保幼激素和大脑发育功能,如 gcm 基因在大小工蚁间差异表达并促进神经胶质分化以产生特化行为。蚂蚁巢穴规模的差异跨越六个数量级,从南方恐猛蚁最小仅 3 只工蚁、无明确品级分化且工蚁可通过决斗转变为繁殖个体的微型巢穴,到阿根廷蚁(小麻臭蚁)单个巢穴含 1480 万个体、以 “联邦制” 超级巢模式沿地中海和大西洋海岸线绵延 6000 千米形成地球最大无脊椎动物社会系统的庞大群体,这种极端分化体现了不同物种的生存策略。研究表明,群体规模扩张是驱动蚂蚁社会复杂度提升的核心动力—随着巢穴规模扩大,工蚁会分化出更多亚品级,促使劳动分工更趋精细。

蚂蚁社会结构不一定总是在变复杂

蚂蚁社会演化中的社会性寄生使社会结构复杂度降低,此类寄生现象通常伴随巢穴规模较小或蚁后-工蚁分化程度较低的特征,从基因层面看,营寄生生活的蚂蚁物种中,工蚁特征相关基因受选择压力显著降低,基因组出现高频重排及基因家族丢失,尤其是在蚂蚁社会交流中起关键作用的化学受体基因家族—例如工蚁品级丢失的黑寄铺道蚁仅保留 90 个嗅觉受体基因,远低于其他蚂蚁平均 338 个,这可能与其无需觅食、接触环境少而进行的基因组节能精简相关。这说明蚂蚁社会性的演化并不是只有复杂化这一条道路,复杂度的降低同样是一种成功的生存适应,为蚂蚁带来了新的生存策略。

社会性特征之间的协同演化导致了蚂蚁社会结构的多样性

蚂蚁社会演化中,除生殖分工和亚品级形成外,还演化出标记觅食路径、交哺行为等社会性特征及种植真菌、放牧蚜虫、劫掠、社会性寄生等多样生存策略,这些特征以模块化动态组合方式适应不同环境,形成复杂度各异的社会组织,且不同特征间存在协同演化,如放牧蚜虫并获取蚜虫粪便营养的共生现象,常伴随群体循迹觅食、大巢穴和多蚁后等特征,共同推动社会组织复杂度提升;与此同时,随着社会从单后制、小型巢穴等简单形态向多后制、工蚁多型等复杂形态演化,基因层面呈现选择压力动态变化,部分基因被 “强化” 以适应新功能,另一些被 “放松” 以简化特征,体现不同性状共享基因调控基础,研究发现 148 个基因在蚁后工蚁二型、工蚁多型等复杂特征中受协同增强选择,其中 79 个在蚁后工蚁二型与工蚁多型中同时被强化(如发育转录因子 slp2 基因及与保幼激素相关的 gce、takeout 基因等)。总体而言,降低社会组织复杂度特征中受强烈选择的基因,在复杂度提升特征中选择压力减弱,反之亦然。

蚂蚁社会性演化研究示意图

对蚂蚁社会性演化的探索揭示:自然选择在基因、性状、个体、群体等多层级的协同作用,不仅深化了人类对演化理论的认知,更为解析其他社会性动物的演化提供了理论框架;其社会特征的形成依托核心调控网络(如生殖、觅食、代谢及激素响应信号等)的重编程与整合,通过 “旧基因,新功能” 的策略展现生命演化的简约智慧;而蚂蚁在生理、行为与生态层面的适应性演化,使其以 “超个体” 组织形式通过整体适合度提升成为地球生态中最繁盛的社会组织之一,其对生态的辐射适应及精密资源分配策略,更彰显出高度的生存智慧。

乐动平台(中国)生物产品支撑

优质的试剂是科学研究的利器。乐动平台(中国)生物的 2×EasyTaq® PCR SuperMix (+dye) (AS111) 助力本研究。产品自上市以来,深受客户青睐,多次荣登知名期刊,助力科学研究。

2×EasyTaq® PCR SuperMix (+dye) (AS111)

DNA扩增时,只需加入模板、引物和水,使 SuperMix 溶液的浓度为 1× 即可进行反应。扩增产物可直接点样电泳,如用于克隆,需纯化去掉染料。其 PCR 产物不适用于聚丙烯酰胺凝胶电泳。

产品特点

• 减少 PCR 扩增操作时间。

• 避免因多步操作带来的污染。

• 基因组 DNA 片段的扩增 (≤4 kb)。

乐动平台(中国)生物的产品再度亮相 Cell 期刊,不仅是对乐动平台(中国)生物产品卓越品质与雄厚实力的有力见证,更是生动展现了乐动平台(中国)生物长期秉持的“品质高于一切,精品服务客户”核心理念。一直以来,乐动平台(中国)生物凭借对品质的执着追求和对创新的不懈探索,其产品已成为众多科研工作者信赖的得力助手。展望未来,我们将持续推出更多优质产品,期望携手更多科研领域的杰出人才,共同攀登科学高峰,书写科研创新的辉煌篇章。

使用 2×EasyTaq® PCR SuperMix (AS111) 产品发表的部分文章:

• Vizueta J, Xiong Z J, Ding G, et al. Adaptive radiation and social evolution of the ants[J]. Cell, 2025.(IF 45.6)

• Liu W, Yao Q, Su X, et al. Molecular insights into Spindlin1-HBx interplay and its impact on HBV transcription from cccDNA minichromosome[J]. Nature Communications, 2023.(IF 16.60)

• Li D, Liu Y, Yi P, et al. RNA editing restricts hyperactive ciliary kinases[J]. Science, 2021.(IF 63.71)

• Wang X, Liu C, Zhang S, et al. N6-methyladenosine modification of MALAT1 promotes metastasis via reshaping nuclear speckles[J]. Developmental cell, 2021.(IF 10.09)

• Han D, Liu J, Chen C, et al. Anti-tumour immunity controlled through mRNA m6A methylation and YTHDF1 in dendritic cells[J]. Nature, 2019.(IF 43.07)

• Zhou P, Homberg J R, Fang Q, et al. Histamine-4 receptor antagonist JNJ7777120 inhibits pro-inflammatory microglia and prevents the progression of Parkinson-like pathology and behaviour in a rat model[J]. Brain, behavior, and immunity, 2019. (IF 6.306)

• Zheng G, Jiang C, Li Y, et al. TMEM43-S358L mutation enhances NF-κB-TGFβ signal cascade in arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy[J]. Protein & cell, 2019. (IF 6.228)

• Wang M, Zhang S, Zheng G, et al. Gain-of-function mutation of Card14 leads to spontaneous psoriasis-like skin inflammation through enhanced keratinocyte response to IL-17A[J]. Immunity, 2018, (IF 25.5)